話題のウェブトゥーン「その品格に反抗を」の結末が気になり、ネタバレ情報を探しているあなたへ。

この記事は、そんなあなたのための究極ガイドです。物語がどのように始まり、どんなクライマックスを迎え、そして最終的にどのような結末に至るのか。その壮大なストーリーの全貌を、各章の流れに沿って分かりやすく整理しました。

しかし、本作の魅力は単なる筋書きだけではありません。私たちはさらに深く踏み込み、登場人物たちが織りなす複雑な人間関係や、物語の核心に流れる「愛と品格」という深遠なテーマを徹底的に分析・解説します。

さらに、「公式版はどこで読めるの?」「この物語は、自分に合う?」「実際に読んだ人の感想が知りたい」といった、誰もが抱く疑問にも完全対応。おすすめの読者像から、実際の口コミ・感想レビューまで網羅し、あなたの知りたい情報をすべてこの記事一本に凝縮しました。

すでに物語を読了し、その感動をより深く理解したい方にも、これから読み始めるか迷っている方にも、必ず役立つ内容となっています。

- ストーリーの流れと各章の展開

- 登場人物の関係と成長の軌跡

- 作品の核とは何かが分かる分析

- どこで読めるか・おすすめの読み方

📚「マンガを無料で読みたい」という方は必見!

コミック.jpの初回登録で、

1,200円分のマンガが実質無料!

- 話題の新刊もOK!

- 登録&解約もカンタン1分

- 初回30日間、料金は一切かかりません

まずは読みたいマンガがあるか検索👇

※初回限定・キャンペーンは予告なく終了する場合があります

【ネタバレあり】『その品格に反抗を』のあらすじと基本設定まとめ

- 物語の深層を探る:登場人物たちが織りなす人間ドラマの構造

- 作品の核を探る:愛と品格という名の、魂の相克

- 序章の構造分析:物語の幕開け(1話~10話)

- 中盤の構造分析:亀裂の深化と破局への序曲(11話~20話)

- 第三幕の開幕:自己変革と再生への胎動(21話~30話)

- 第四幕:喪失の深淵と再生の黎明(31話~40話)

- 第五幕:静寂の再構築 ― 内省と離別の意味(41話~50話)

- 第六幕:再生の風景 ― 静けさの中で見出す力(51話~60話)

- 第七幕:雪解けと試練 ― 再生の対話と赦しの始まり(61話~70話)

- 最終章:夜明けのレクイエム ― 赦し、再生、そして愛の成熟(71話~81話)

物語の深層を探る:登場人物たちが織りなす人間ドラマの構造

この物語の中心にいる登場人物たちは、一人ひとりが異なる、そして譲れない信念や価値観を胸に抱いています。彼らは、それぞれが置かれた社会的立場と、果たすべき使命との間で葛藤しながら、自らが信じる道を選び取ろうと懸命に行動します。

ある者は家名を重んじ、ある者は個人の自由を尊び、またある者は愛する人を守ることを至上の目的とします。その信念の違いが、時に彼らを協力させ、時には激しく対立させるのです。

この作品の魅力は、単なる男女の恋愛模様を描くことに留まりません。

むしろ、「権力」とは何か、それは人を幸福にするのか。「愛」は人を強くするのか、それとも盲目にさせるのか。過去の過ちを「贖う(あがなう)」とはどういうことか。そして、人生における無数の「選択」が、人の運命をどう変えていくのか。

こうした、いつの時代も変わらない人間社会の普遍的なテーマを、複数の登場人物の視点から深く掘り下げた、壮大な群像劇として描かれています。

物語の中で、登場人物たちが下す一つひとつの決断には、必ずその人なりの切実な理由が存在します。

一見すると理解しがたい、あるいは非情に思える行動であっても、そのキャラクターが生まれ育った環境や、過去に経験した心の傷、そして誰にも言えない秘密といった背景を丁寧に読み解くことで、その行動の裏に隠された真意が浮かび上がってきます。

この深層構造を理解することによって、私たちは物語の表面的な面白さだけでなく、登場人物たちの心の叫びや、作者が込めたメッセージを、より一層鮮明に感じ取ることができるでしょう。

社会と個人の間で揺れ動く魂

まず、この物語の主要な人物構成を大きな視点から見てみると、厳格な身分制度が存在する貴族社会の「階級意識」と、一個人が持つべき「倫理観」とが、常に複雑に交錯していることが分かります。

家柄や生まれが絶対的な価値を持つ社会の中で、それに抗い、自らの良心に従って生きようとすることの困難さが、リアルに描かれているのです。

主人公たちは、まさにその社会的な制約と、個人の良心との板挟みの中で、深く苦悩し、もがき続けます。

彼らは、社会的な圧力という嵐の中で、自分だけの「品格」という羅針盤を頼りに、そして心の中に灯る「愛のかたち」という小さな光を見失わないよう、必死に人生の航海を続けているのです。

だからこそ、この物語を読む私たちは、単純な「善と悪」という二元論的な対立構造でキャラクターを判断することができなくなります。完全な善人も、完全な悪人もここにはいません。

誰もが正しさと過ちの間で揺れ動き、間違いを犯し、傷つき、それでも前を向こうとする。

そうした価値観のぶつかり合いや、苦悩を通じた人間的な成長の過程を目の当たりにすることで、私たちは人間の持つ「多面性」や、その弱さと同時に強さをも深く理解することができるのです。

登場人物の立場、役割と特徴

- デミアン公爵 貴族社会の頂点に君臨する絶対的な権力者でありながら、その心は常に「愛」と「権力」という二つの天秤の間で激しく揺れ動いています。彼の支配的な態度は、実は内面に抱える深い孤独や、すべてを失うことへの恐れの裏返しでもあります。弱さを見せれば足元をすくわれるという強迫観念が、彼をさらに傲慢で冷酷な人物に見せているのです。クロエへの異常ともいえる執着は、純粋な愛情というよりも、彼に欠けている自己肯定感を埋め合わせ、自分の価値を確認するための必死の叫びにも似ています。

- クロエ公爵夫人 生まれながらの高い身分に驕ることなく、強い自尊心と、確固たる倫理観を併せ持つ女性です。彼女は、愛する人や守るべき人々のためならば、自らが犠牲になることを決して恐れません。常に理性と感情のバランスを保ち、冷静であろうと努める彼女ですが、その仮面の下では、激情と深い愛情が燃え盛っています。その人間的な葛藤こそが、多くの読者から深い共感と支持を集める理由となっています。

- グレイ(使用人) 階級社会の最下層に位置する使用人でありながら、誰よりも誠実で、気高い精神と倫理観を貫き通す人物です。彼は多くを語りませんが、その静かな眼差しは、言葉の裏に隠された嘘や偽り、そして人の心の奥底にある真実を鋭く見抜く洞察力を持っています。彼の存在は、言葉だけがコミュニケーションの全てではないことを私たちに教え、クロエとデミアンという二人の関係性に、静かながらも決定的な影響を与えていきます。

- ソフィー(少女) 大人たちの権力争いや複雑な愛憎劇が渦巻く世界において、純粋さと希望を象徴する存在です。彼女の無垢な心は、汚れた大人たちの策略によって翻弄され、物語の大きな悲劇を引き起こすきっかけともなります。しかし同時に、彼女の存在そのものが、登場人物たちに残された最後の良心を呼び覚まし、物語全体に「救い」と「再生」の可能性をもたらす一筋の光として機能しています。

- ヨハネス第一王子 王族という生まれながらの責務と、常に誰かと比べられてきたことで育まれた強烈な劣等感に支配された、悲劇的な人物です。彼の歪んだ権力欲の根底には、「誰かに認められたい」「自分という存在価値を証明したい」という、子供のような純粋で悲痛な願望が隠されています。彼の行動は、社会構造や周囲からの期待が、いかにして一個人の精神を歪め、追い詰めていくのかを象徴的に示しています。

物語の背景にある思想と社会構造

これらのリアリティあふれる人物描写には、心理学的な分析に基づいたアプローチが随所に見られます。

特に、デミアンの「愛という名による支配」と、クロエが貫こうとする「自由への強い意志」の対立は、心理学者エーリッヒ・フロムがその名著『愛するということ』の中で提示した概念を思い起こさせます。

フロムは、相手を自分の所有物のようにコントロールしようとする愛を「共存的な依存(未熟な愛)」と呼び、相手の成長を願い、その自立を尊重する愛を「成熟した愛」と定義しました。

この観点から見ると、デミアンの激しい執着は前者の典型であり、クロエが示そうとする自己犠牲や他者への深い配慮は、後者の愛の形へと至ろうとする苦闘の過程として読み解くことができます。

この物語は、私たち一人ひとりに対して、「人は他者を本当に愛する時、自分の何を差し出し、何を最後まで守り抜こうとするのか」という、人間の根源的な問いを鋭く投げかけているのです。

また、物語の舞台となっている架空の公国の社会制度は、近代ヨーロッパに実在した封建制をモデルにしており、厳格な階級構造が人々の生き方を縛っています。

このような歴史的背景を物語の設定に取り入れることで、登場人物たちの愛や倫理観といった内面的な価値観が、社会制度という外部からの圧力によっていかに制限され、歪められてしまうかという現実を克明に描き出しています。

それは、決して過去の物語ではありません。会社での立場、経済的な格差、あるいは「世間体」といった、現代社会に形を変えて存在する見えない「階級」が、私たちの自由な人間関係を縛り付けてはいないだろうか。

この物語は、そうした現代社会が抱える問題を映し出す、メタファー(隠喩)としても深く機能しているのです。

作品の核を探る:愛と品格という名の、魂の相克

この物語の核心に横たわるのは、人間存在の根源を揺さぶる、一つの壮大な問いです。

それは、「情熱的な愛と、人間としての気高い品格は、果たして同じ天秤の上で共存しうるのか?」という、古代から現代に至るまで、数多の哲学者や文学者が挑み続けてきた普遍的なテーマに他なりません。

多くの物語が「愛はすべてを乗り越える」という希望の賛歌を歌い上げる中で、本作はあえてその逆の側面、愛が持つ影の部分に容赦なく光を当てます。

愛という、人間を最も人間たらしめるこの強烈な感情が、時としていかに人を苦しめ、その理性を狂わせ、そして守るべきはずの尊厳さえも踏みにじってしまうのか。その痛みを伴う現実を、本作は真正面から描き出しているのです。

1. 愛という名の牢獄、品格という名の鎧

本作が描き出す愛は、決して安易な救済の装置ではありません。むしろ、登場人物たちをがんじがらめにする、美しくも残酷なパラドックス(逆説)として機能します。

私たちは、物語を通して「愛しているからこそ、相手を自分の所有物のように扱い、その自由を奪ってしまう」という、人間のエゴイズムの深淵を目の当たりにします。

愛は時に、相手を外敵から守るための温かいシェルターであると同時に、その魂を閉じ込める黄金の鳥籠にもなりうるのです。

一方で、「自らが守るべき品格や、社会的な立場、そして譲れない信念が、結果として愛する人を突き放し、孤独の淵へと追いやる」という、もう一つの悲劇もまた、克明に描かれます。

気高くあろうとするその精神は、己の魂を守る強固な「鎧」となりますが、その鎧はあまりに硬く、重すぎるために、愛する人を温かく抱きしめることすら許さない。

このどうしようもないジレンマこそが、物語に深い奥行きと緊張感を与えているのです。

登場人物たちは皆、自分なりの「正しさ」という名のコンパスを手に、人生という荒波を航海しています。しかし、そのコンパスが指し示す方角は一人ひとり異なり、その誠実さがかえって互いを傷つけ合うという悲劇を生み出します。

この物語は、「人生における『正しい選択』など、本当にあるのだろうか?」、そして「真実の愛とは、相手をそばに置く『支配』なのか、それとも相手の幸福を祈って手放す『解放』なのか?」という、決して一つの答えにたどり着けない問いを、読者の魂に鋭く突きつけるのです。

2. 相反する魂の軌跡:デミアンの「引力」とクロエの「斥力」

この壮大なテーマを具現化し、物語を前進させる原動力が、デミアンとクロエという二人の主人公が織りなす、魂の対立構造です。

- デミアンの愛:すべてを飲み込む「引力」 彼の愛は、まるで巨大な恒星が放つ引力のように、すべてを自分の中心に引き寄せようとします。愛するクロエを失うことへの根源的な恐怖が、彼の行動を支配しています。その魂は、権力という孤独な玉座の上で凍えており、クロエという唯一の温もりを、自分の領域内に繋ぎとめておくことだけが、彼の存在を支える最後の砦なのです。そのため、彼の行動は「愛」というよりも、むしろ自己の欠落を埋めようとする「渇望」や「執着」に近い様相を呈します。これは、相手を自己の延長と見なし、その人格を尊重しない「未熟な愛」の典型とも言えるでしょう。

- クロエの愛:相手を生かすための「斥力」 対するクロエの愛は、デミアンの引力に抗う「斥力」、すなわち反発する力として描かれます。彼女は、デミアンを深く愛しているからこそ、彼が彼のままでいられる世界を、そして自分自身が人間としての尊厳を失わずにいられる場所を求めます。彼女が選ぶ「距離を置く」という行為は、決して冷淡な拒絶ではありません。それは、相手の魂の自由を心から尊重し、愛という名の下で相手を支配することを潔しとしない、最も気高く、そして最も困難な愛の実践なのです。それは同時に、自らの心を切り裂くほどの痛みを伴う、究極の自己犠牲とも言えます。

この二人の行動原理は、水と油のように決して交わることはありません。しかし、その根底で共通しているのは、驚くべきことに「自分なりのやり方で誠実であろう」とする、痛々しいまでの一途さです。

この「誠実さの衝突」が生み出す火花こそが、人間のどうしようもない愚かさと、それでもなお失われない精神の美しさを同時に描き出し、物語に圧倒的なリアリティを与えています。

3. 品格の再定義:激流に抗う、精神の錨

本作のもう一つの重要な支柱である「品格」という概念は、単なる上流階級の洗練されたマナーや、形式的な道徳観を指す言葉ではありません。

ここで描かれる品格とは、より本質的で、力強い「己を律し、己の信念を貫徹する、内面的な精神力」そのものです。

それは、富や権力という抗いがたい魅力、あるいは嫉妬や憎悪といった破壊的な感情の濁流に身を任せることなく、「自分はいかにあるべきか」という内なる声に最後まで従い続ける強さです。

その姿は、古代ストア派哲学が説いた「アパテイア(apatheia)」、すなわち外部の出来事に惑わされない「不動心」にも通じる、普遍的な人間の理想像を示しています。

この物語において品格とは、腐敗した社会システムへの静かなる抵抗の意志であり、自己の欲望に打ち克つための最後の砦なのです。

4. 時代を超える鏡:現代社会への問いかけ

この物語の舞台は、我々の生きる現代とは異なる、架空の階級社会です。しかし、そこに描かれている葛藤は、驚くほど現代的であり、私たちの心に深く突き刺さります。

クロエが直面する「女性の社会的自立」というテーマは、現代を生きる私たちが日々直面している「キャリアと家庭生活のバランス」や「社会が押し付ける女性像との葛藤」といった問題と痛切に共鳴します。

彼女が下す決断は、単なる恋愛の成就や破局という個人的な次元に留まりません。それは、「一人の人間として、他者や社会に依存せず、いかに主体的な人生を築き上げていくか」という、私たち一人ひとりへの問いかけなのです。

この物語は、甘美なロマンスの衣をまとっていますが、その本質は、人間の尊厳をめぐる重厚な「人間ドラマ」です。

登場人物たちが、絶対的な正解が存在しない状況下で、何かを選び、何かを失っていく姿は、文学理論における「モラル・コンフリクト(道徳的対立)」の構造そのものです。

シェイクスピアの悲劇の登場人物たちがそうであったように、彼らの苦悩を追体験することを通して、私たちは自身の人生や道徳観を省み、心を揺さぶられ、一種のカタルシス(精神の浄化)を得るのです。

結論として、この作品は、単なるエンターテインメントとしてのファンタジーを超越し、愛と品格、自由と責任、支配と解放といった、人間の根源的なテーマを、現代的な感性で見事に描ききった傑作です。

それは、読む者に深い思索を促すと同時に、複雑で不条理なこの世界を生き抜くための、一つの指針となりうる、人生の教科書のような物語であると言えるでしょう。

序章の構造分析:物語の幕開け(1話~10話)

物語の導入部にあたる第1話から第10話は、単なる物語の始まりではありません。それは、これから展開される壮大な人間ドラマのすべてを凝縮した、緻密に設計された「序曲」です。

この序盤において、読者は登場人物たちが生きる世界のルールを学び、彼らが抱える内面的な葛藤の種を発見し、そして、後戻りのできない物語の渦へと引き込まれていくことになります。

1. 静寂の仮面舞踏会:二層構造で描かれる導入部

物語の幕開けは、貴族社会特有の、表層的な華やかさに満ちています。きらびやかなシャンデリアが照らす宮廷の儀礼、計算され尽くした言葉が飛び交う夜会など、一見すると優雅で秩序だった世界が描かれます。

しかし、その水面下では、家名を背負った者たちの冷徹な権力闘争や、厳格な役割期待という名の圧力が、常に見えない渦を巻いています。

この序盤の巧みさは、外面的な描写と、登場人物たちの「内的独白」や意味ありげな「沈黙」とを巧みに対比させ、常に二つの層を並行して見せる点にあります。

例えば、金糸で刺繍されたドレスの裾が擦れる優雅な音の裏で、次期当主の座を巡る冷徹な探り合いが交わされる。

登場人物たちが儀礼的に交わす言葉は、しばしば本心とは真逆であり、真実は、ふとした瞬間のため息や、意図的に逸らされた視線の中にこそ隠されているのです。

特に、主人公であるクロエとデミアンの関係性は、最初から恋愛特有の感情的な熱量によってではなく、極めて政治的かつ合理的な判断によって結びつけられます。

彼らの関係は、まるで熟練のプレイヤーが駒を動かすチェスのように、互いの家名、財産、そして将来的な利益を計算し尽くした上で配置されるのです。

そのため、物語の初期段階では、「言葉の圧倒的な少なさ」と、公爵と令嬢という「立場の絶対的な差」が、静かながらも抗いがたい緊張感を生み出し、物語を力強く牽引していく原動力となります。

2. 静かなる権力闘争の舞台:世界観と社会制度

序盤の数話で、この物語を支配する厳格なルール、すなわち「爵位」「所領」「後継者問題」といった社会制度の要素が、極めて効率的に提示されます。晩餐会や夜会といった華やかな社交シーンは、単なる背景装飾ではありません。

それは、登場人物たちの「発言権の強弱」や「社交界における序列」を、視覚的・儀礼的に描き出すための、極めて重要な舞台装置なのです。

誰が最初に発言し、誰が黙ってそれに頷くのか。誰のジョークには皆が愛想笑いをし、誰の意見は黙殺されるのか。その一挙手一投足が、彼らの力関係を雄弁に物語ります。

ここで注目すべきは、二人の主人公の対照的な振る舞いです。

- クロエの「適応的コミュニケーション」:彼女の言動は、常にこの厳格な社会の期待値から逸脱しないよう、細心の注意を払って調整されています。彼女は言葉の裏に隠された真意を瞬時に読み取り、肯定も否定もせず、ただ微笑むだけで議論の流れを巧みに変えるといった、高度な社交術を体現します。彼女にとって沈黙は、時に千の言葉よりも重い意味を持つ、最強の武器であり盾なのです。

- デミアンの「理性と情念の揺らぎ」:対照的に、公爵であるデミアンは、その言動の端々に政略的な配慮を滲ませながらも、クロエを前にすると感情の制御に明らかな揺らぎを見せます。公爵としての冷徹な仮面の下で、クロエに対する独占欲や庇護欲という名のマグマが、常に沸騰しているのです。支配者としての威厳と、一人の男としての激しい情念が、彼の内で唐突に切り替わる瞬間、二人の間には「理性 対 情念」という、火花が散るような緊張関係が生まれます。

3. 悲劇の設計図:沈黙が育む「誤解」のメカニズム

物語が本格的に動き出す5話から7話にかけての中核は、沈黙、省略、そして第三者の視線によって、まるで雪だるま式に増幅されていく「誤解の蓄積」です。

ここでは、ミスコミュニケーションを引き起こすための装置が、実に巧妙に、そして執拗に仕掛けられています。

語られることのない本当の動機、重要な局面で遮られてしまう会話、そして周囲の人間からの無言の圧力が、二人を少しずつ、しかし確実に引き離していきます。そのすれ違いの構造は、以下のような悲劇的な連鎖反応を引き起こします。

- クロエは、自身の尊厳と魂の自由を守るために、デミアンから意識的に距離を取ります。

- デミアンは、クロエを危険から守りたいという純粋な想いから、安全確保という名目で彼女への管理と束縛を強めます。

双方の行動には、それぞれ「相手を想うがゆえの合理性」が存在します。しかし、その想いを伝える言葉が欠落しているため、相手の行動の意図を致命的に読み違えてしまう。

クロエの行動はデミアンにとって「拒絶」に映り、デミアンの行動はクロエにとって「支配」に映る。このベクトルが正反対を向いた善意こそが、二人の関係性の地盤を静かに沈下させていくのです。

ここで極めて重要なのは、この誤解を解くための真実の「情報」が、実はすでに物語の断片として提示されているという点です。

読者だけが知る、あるいは登場人物の一方だけが知る小さな事実が、後半の劇的な展開に向けての重要な伏線として、巧みに配置されています。

4. 心を映す鏡:反復されるモチーフとその象徴

この序盤の物語では、登場人物の言葉にならない心理を雄弁に物語るために、いくつかの小道具や所作(モチーフ)が繰り返し登場します。

- ロケットペンダント:それは、決して人には見せられない、たった一つの純粋な願いや過去の記憶が封じ込められた**「秘匿された本心」**の象徴です。

- 視線の交差:言葉で伝えられない「助けて」という叫び、あるいは「あなただけは理解してほしい」という切なる願い。彼らの本当の会話は、視線と視線がぶつかり合う火花の中で行われます。

- 手の甲への触れ方:相手を導くように優しく添えられる手と、相手を所有物のように強く掴む手。その微細な違いに、二人の関係性における**「支配か、それとも配慮か」**という曖昧で危険な境界線が凝縮されています。

これらのモチーフが繰り返し登場することにより、読者は無意識のうちにその象徴的な意味を学習します。そして、物語が大きく動く後半の局面で同じモチーフが再び現れた時、その意味が鮮やかに上書き(リフレーミング)されるのです。

例えば、最初は「支配」の象徴だった手が、ある出来事をきっかけに「守護」の象徴へと意味を変える。この鮮やかな変化が、読者に深い感動と知的興奮をもたらす巧みな設計となっています。

5. 物語工学の視点から見た序盤の役割

映画脚本術で用いられる「三幕構成」で分析するならば、この1話から10話は、紛れもなく第一幕の「セットアップ(状況設定)」に相当します。

主人公たちが生きる「通常世界(=貴族社会のルール)」、彼らの「内的欲求(=魂の自由を求めるクロエと、愛を渇望するデミアン)」と「外的ゴール(=政略結婚の成立)」、そして物語を後戻りできない方向へと動かす「転機(=終盤で臨界点に達する、決定的な誤解)」が、教科書のように明確に配置されています。

読者はこの序盤を通して、この物語が単なる身分違いの恋愛譚ではなく、「社会制度や階級という巨大な構造が、いかにして個人の自由な選択に干渉し、その運命を翻弄するのか」という、より壮大で普遍的なテーマを内包していることを理解します。

そして、ここでの経験が下地となることで、以降の章で登場人物たちが迫られる、より重い倫理的な選択の意味を、深く受け止める準備が整うのです。

この10話は、まさに壮大な交響曲の、静かながらも全てのテーマを内包した、完璧な序曲と言えるでしょう。

はい、承知いたしました。ご提示いただいた「11話~20話のストーリーの流れ」の分析を、さらに詳細な解説と具体的な描写を加えて深掘りし、物語の核心をより立体的に理解できる文章として再構成します。

中盤の構造分析:亀裂の深化と破局への序曲(11話~20話)

物語の中盤に位置する第11話から第20話は、静かな緊張を孕んでいた二人の関係が、ついに臨界点へと達し、決定的な破局へと向かう過程が、まるで精密な手術のように冷徹に描かれます。

この章全体を貫く中心的なテーマは、紛れもなく「心の距離」です。物理的にはすぐそばにいるにもかかわらず、二人の魂はまるで引き裂かれるように離れていく。その悲劇的なズレが、読者の目の前で痛々しいほどに可視化されていきます。

1. 同じ屋根の下の異邦人:解釈の致命的な不一致 💔

この中盤の悲劇は、一つの単純な事実から生まれます。それは、デミアンが行う「行為としての親密さ」と、クロエが感じる「主観的な安心感」との間に、修復不可能なほどの深い溝が存在するということです。

- デミアンの論理:彼にとって、愛とは「保護」の実践です。護衛を増やすこと、行動を管理すること、危険から遠ざけること。これらすべてが、彼なりの誠実な愛情表現であり、愛する者を守るための当然の責務だと信じて疑いません。

- クロエの論理:しかし、彼女にとって、その「尊重なき配慮」は、愛情ではなく「管理」であり、魂の自由を奪う「支配」に他なりません。彼女が求めているのは物理的な安全ではなく、一人の人間としての尊厳を守られることなのです。

この根本的な解釈の差が、まるでプリズムが光を屈折させるように、同じ一つの出来事を全く逆の意味を持つ事象へと変換してしまいます。

デミアンが「君のために」と差し出した手は、クロエにとっては自分を閉じ込める檻の格子に見えてしまう。二人は同じ空間で同じ時間を過ごしながら、全く異なる現実を生きているのです。

2. 加速するすれ違い:関係ダイナミクスの変調

序盤の静かで重厚なテンポとは対照的に、この中盤では場面転換の速度が上がり、短いシーンが断続的に続くことで、登場人物たちの心の揺れ動きがリズミカルに刻まれていきます。

このテンポの変化は、二人の関係が安定を失い、不安定な状態に陥っていることを効果的に示唆しています。

そして、二人の権力関係が「場面依存的」に反転を繰り返すようになります。

- 公的場面(Public):夜会や公務の場では、公爵であるデミアンが絶対的な主導権を握り、クロエはその庇護下にある存在として振る舞います。

- 私的場面(Private):しかし、二人きりの私室では、クロエが感情的な壁を築き、「これ以上は踏み込まないでください」という明確な限界線を引くことで、精神的な主導権を握ります。デミアンは、その見えない壁の前で無力感を味わうことになります。

この絶え間ない権力関係の反転は、双方にとって深刻な精神的ストレスとなり、言葉にされない不満を心の奥底に澱のように溜めていきます。

その結果、関係性そのものが持つ「弾力性」、つまり多少のすれ違いを吸収し、元に戻ろうとする力が著しく低下します。かつては冗談として流せた言葉が、今は悪意として受け取られる。心が、太陽の下に放置された粘土のように硬化していくのです。

3. 攪乱者(トリックスター)の登場:ヨハネスがもたらす化学反応

この息詰まる二人の関係に、決定的な変化をもたらす触媒として登場するのが、第一王子ヨハネスです。彼の導入は、物語の緊張を一気に引き上げ、新たな次元へと移行させます。

ヨハネスは、二人の個人的な問題を、宮廷全体を巻き込む社会的なリスクへと拡張させる役割を担います。

彼は、純粋な悪意からではなく、自らの地位を盤石にするという極めて政治的なインセンティブに基づいて行動します。彼の一挙手一投足は、噂、讒言(ざんげん)、そして巧みな情報操作といった媒介を通じて、絶大な効果を発揮します。

彼の登場により、物語は「個人間の誤解が、周囲の悪意や権力構造に取り込まれることで、いかに醜く増幅されていくか」という、社会心理学的な実験の様相を呈し始めます。

二人の間に生じた小さな亀裂に、ヨハネスは巧みに楔を打ち込み、宮廷中の人々の好奇心と憶測という名のハンマーで、容赦なくそれを叩き広げていくのです。

4. 沈黙の雄弁:非言語コミュニケーションの設計 🤫

言葉が信頼を失ったこの中盤(特に14話から18話)では、沈黙や非言語的なサインこそが、登場人物たちの本心を伝える最も重要なメッセージとして機能します。

- 視線の回避や姿勢の硬直は、拒絶や不信を雄弁に物語ります。

- 呼吸の浅さや指先の微細な震えは、隠された不安や恐怖を露呈させます。

特に、二人の間で繰り返される非言語的な攻防は、彼らの無意識的な戦略を浮かび上がらせます。クロエがふと視線を落とす仕草は、「私は今、あなたとの関係を保留します」という静かな意思表示です。

対するデミアンが、無言で物理的な距離を詰める所作は、言葉で失った「主導権を、空間支配によって回復しよう」とする本能的な試みなのです。

これらの非言語的なサインの読み取りは、本来その文化的な背景に大きく依存します。

しかし本作では、儀礼的な対人距離(プロクセミクス)や身体的な接触(ハプティクス)の用い方が、厳格な階級社会の規範と、それに抑圧された個人の生々しい情動を同時に表現しているため、時代や文化を超えた強い説得力をもって読者に受け止められます。

5. 破局、そして再生への序章:成長のトリガーとしての「選択」

そして迎える20話の終盤。ここで示されるクロエの「選択」は、決して感情的な衝動や短絡的な反応ではありません。それは、これまで幾層にも積み重ねられてきた違和感と、真剣な思索の末に導き出された、論理的な帰結です。

彼女は、この段階で「愛されること」と「尊重されること」を明確に峻別し、後者(尊重)の欠落は、前者(愛)の価値そのものを根底から毀損してしまうという、彼女自身の哲学に到達します。

キャラクターの成長曲線(キャラクターアーク)という観点から見れば、これは極めて重要な転換点です。

- クロエ:社会の期待に自分を合わせる「受動的適応」の段階を終え、自らの意志で未来を選ぶ「能動的選好」のフェーズへと移行します。

- デミアン:外的世界を力で支配しようとする試みが完全に破綻したことで、初めて自らの内面と向き合う「内省的変容」の入口に立たされます。

二人の関係は、この選択によっていったん完全に「離解」します。しかし、この痛みを伴う断絶は、物語の終わりではありません。

古い地盤の上に歪んだ家を建て増ししていくのではなく、一度更地に戻して、新たな基礎から関係を築き直すために。この「必要な破局」こそが、未来の再構築に不可欠な条件となるのです。

この章を読む際は、登場人物たちの台詞の裏にある「言いたくても言えなかった言葉」を想像することで、彼らの行動原理がより深く、立体的に見えてくるでしょう。

11話から20話は、関係が崩壊していく悲劇を描きながらも、その瓦礫の中から、未来の希望の種を拾い集めるための、緻密で重要な期間なのです。

第三幕の開幕:自己変革と再生への胎動(21話~30話)

物語の潮流が大きく向きを変え、本当の意味で登場人物自身の意志が物語を動かし始めるのが、この第21話から第30話にかけての極めて重要な展開です。

これまで、運命という名の激流に耐え、受け身の姿勢を貫いてきたクロエが、ついに自らの手で舵を取り、未来を切り開こうとする力強い姿が描かれます。

この章を貫く明確なテーマは、「自己決定」と、一度は失いかけた「人間としての尊厳の回復」です。序盤で見せた、周囲の期待に静かに順応する彼女の姿はもはやありません。

ここにあるのは、長年積み重ねてきた内面的な抑圧に対する、人間としての当然の応答であり、困難な状況下でこそ輝きを増す、魂の成長の記録なのです。

1. 蝶の羽化🦋:クロエの主体的覚醒と内なる革命

物語の転換点となる第21話。ここでクロエは、一つの重大な真実にたどり着きます。それは、「自らの幸福を、他者の承認や環境に委ねてはならない。それは、自分自身の魂に対する裏切りである」という、静かでありながらも、革命的な自覚です。

この劇的な心理的変化は、心理学における「内的統制感(Internal Locus of Control)」、すなわち「自分の人生は自分自身の行動によってコントロールできる」という感覚の発達過程と非常によく似ています。

彼女は、自分を縛り付けていた公爵夫人という立場や、デミアンの期待といった外部環境にただ支配される存在であることをやめ、自らの主体的な行動を通じて、この膠着した状況を打破しようと試み始めるのです。

彼女のこの変化は、決して唐突な感情的反発ではありません。その背景には、前章までで極限に達した、デミアンへの深い失望と、コミュニケーションが成立しないことへの絶望があります。

しかし、それ以上に、「このままでは、自分という人間が完全に失われてしまう」という、静かで切実な覚悟が存在するのです。

特に24話以降、彼女が内心の恐怖――「もし失敗したら?」「もしこの選択によって、完全に孤独になったら?」――と一人向き合い、それでもなお前を向こうとする内面のモノローグは、痛々しいほど丁寧に描かれています。

2. 愛という名の闇:デミアンの内面とトラウマの顕在化

クロエが光に向かって歩み始めるのと対照的に、デミアンは自らが抱える心の闇へと、さらに深く沈んでいきます。

彼の内面に巣食う「愛するほどに、相手を支配し、自分の領域に閉じ込めたくなる」という、破滅的な矛盾が、彼の過去のトラウマと固く結びつき、制御不能な形で表面化していくのです。

彼の歪んだ愛情表現の根源には、以下の二つの要因が深く関わっています。

- 幼少期の孤独:誰からも無条件に愛される経験が欠落していた彼は、「人は、力を示さなければ去っていく」という歪んだ信念を心の奥底に刻みつけてしまいました。

- 権力者としての強迫観念:常に完璧であることを求められ、弱さを見せることが許されない立場は、彼から「他者に助けを求める」という選択肢を奪いました。

この心理構造は、臨床心理学でいう**「アタッチメントの不安型」**に酷似しています。見捨てられることへの極度の不安が、相手を過剰に管理・束縛するという行動に繋がり、彼の純粋な愛情表現を、「支配」という形に歪めてしまうのです。

その内的な葛藤が臨界点に達するのが、26話から28話にかけて描かれる、彼の感情的な大爆発のシーンです。ここで彼は、公爵という仮面を完全に剥ぎ取られ、傷つき、怯える一人の無力な人間としての姿を晒します。

その激しい怒りと深い悲しみは、クロエの自立そのものを拒絶しているわけではありません。むしろそれは、人生で唯一、心を許せるかもしれない存在である彼女を「失うこと」への、子供のような純粋な恐怖の裏返しなのです。

この章を通して、デミアンは愛と支配の境界線上で苦悶する、極めて不完全で人間らしい存在として、リアルに描き出されます。

3. 嵐の後の静けさ:対立から協働への微かな兆し

デミアンの感情の爆発という名の嵐が過ぎ去った後、物語の終盤である30話では、凍りついていた二人の関係に、雪解けを思わせる、ごく微かな変化が訪れます。それは、再び対話の可能性が芽生え始める瞬間です。

もちろん、それは完全な和解や許しを意味するものではありません。しかし、デミアンの破壊的なまでの自己開示と、それでもなお揺るがなかったクロエの尊厳ある態度が、二人の間の絶対的だった権力勾配を、初めてリセットします。

傷つけ合った末に、彼らは初めて互いの「痛み」を、同じ地平線上で見つめ合うのです。

この章は、登場人物たちがそれぞれの内的課題と向き合い、心理的な成長を遂げ、そして倫理的な選択を迫られるという、人間のリアリズムが際立つ構成になっています。

ここで生まれた小さな対話の兆しが、物語の次の大きな転換点への重要な布石となり、激動の後半部への橋渡しとして、極めて重要な役割を果たしているのです。

(出典:青年期および成人期における自立・自律性と対人依存欲求および自尊感情との相互関連性に関する研究)

第四幕:喪失の深淵と再生の黎明(31話~40話)

物語のボルテージが最高潮に達し、登場人物たちの魂が最も激しくぶつかり合うのが、この第31話から第40話にかけての展開です。ここは、物語全体のクライマックスに向けた「暗く、美しい序曲」と言えるでしょう。

愛情がその純粋さを失い、歪んだ執着へと変貌した時に引き起こされる避けられない悲劇と、すべてを失った後に訪れる嵐のような静寂。その鮮烈な対比を通して、人間の脆さと強さ、そして回復力というテーマが、深く、そして鮮やかに描かれます。

この章の構造を理解する上で核となるキーワードは、「喪失」と「再生」。一度すべてが壊れ、失われるからこそ、本当に大切なものが見えてくる。その真理が、緊迫した心理描写の中に静かに込められています。

1. 愛の崩壊と魂の閉塞:臨界点への到達(31話~34話)

物語は、クロエとデミアンの関係が修復不可能なレベルにまで破綻していく様を、冷徹なまでに克明に映し出します。これまで水面下で蓄積されてきた不信と恐怖が、ついに臨界点を超えて溢れ出すのです。

- デミアンの暴走:彼の愛は、もはや「保護」という名目では覆い隠せないほど、抑圧的で支配的な形へと変貌します。彼の行動は、愛するクロエを繋ぎ止めたいという一心から発せられていますが、その方法は彼女の魂を少しずつ蝕んでいきます。彼の愛は、温かい毛布のようでいて、実はクロエから呼吸する自由を奪う、窒息させるほどの重みを持っていたのです。

- クロエの決断:対するクロエの沈黙が、この破局への最後の引き金となります。しかしこの沈黙は、もはや諦めではありません。それは、言葉がもはや何の意味もなさないという絶望的な悟りから来る、最後の抵抗であり、関係性への決別宣言なのです。

この心理的な閉塞感を、作者は巧みな視覚的演出によって表現します。場面の多くは、窓が少なく、閉ざされた室内で展開され、画面を支配する強い陰影は、まるで登場人物たちの心を蝕む闇そのもののように描かれます。

扉や窓枠は、外の世界への出口としてではなく、彼らを閉じ込める檻の格子のように見え、読者は登場人物たちと同じ息苦しさを体感させられます。

作者はここで、デミアンを単なる加害者として断罪することを巧みに避けています。彼の倫理的に許されない行動の根底には、誰もが心のどこかに抱える「愛するものを失うことへの根源的な恐怖」があることを示唆するからです。

これは、加害と被害という単純な二元論ではなく、「人間の理性が、激情と恐怖によっていとも簡単に凌駕されてしまう瞬間」の恐ろしさと悲しさを、リアルに描き出しているのです。

2. 戦略的沈黙と再生への伏線(35話~40話)

壮絶な破局の後、クロエは再び沈黙の世界へと戻ります。しかし、この沈黙は、かつての無力な逃避とは全く意味合いが異なります。これは、自らの心を守り、再生するための時間を稼ぐ、極めて能動的な「戦略的沈黙」なのです。

傷ついた動物が、安全な巣穴でじっと傷が癒えるのを待つように、彼女は沈黙という名のシェルターに籠り、デミアンの変化を待つと同時に、自分自身の内面を再構築していきます。

この描写は、心理学における「回復的距離(Restorative Distance)」の概念と深く共鳴します。

深刻なダメージを負った人間関係を修復するためには、まず一時的にでも絶対的な距離を確保し、それぞれが冷静さを取り戻す時間が必要不可欠である、という考え方です。

この暗く、静かな時間に、一条の光を差し込むのがソフィーの存在です。大人の複雑な愛憎劇から切り離された彼女の純粋無垢な言葉と行動が、凍てついていたクロエの心を少しずつ溶かしていきます。

37話から40話にかけて、ソフィーとの交流の中でクロエが見せる微かな微笑みは、彼女の魂がまだ死んではいないこと、そして再生の可能性が残されていることを示す、何よりの証拠です。

絶望的な喪失と沈黙の中で芽生える、この小さな優しさや希望の描写こそが、物語の最終盤で描かれるであろう「再会」と「赦し」のテーマへと繋がる、極めて重要な布石となっています。

3. 物語を支える文学的技巧

この章が作品全体の中でも特に文学的な完成度が高いと評されるのは、その構成の巧みさにあります。

「光と影」「距離と接近」「支配と自由」といった、作品全体を貫く対立軸が、この章では最も先鋭化された形で繰り返し描かれ、物語に哲学的な深みを与えています。

また、序盤から登場してきた「鏡」「雨」「手紙」といった比喩的な小道具も、ここで決定的な意味を持って再登場します。

- 鏡は、もはや真実の姿を映さず、ひび割れた、歪んだ自己像を映し出すことで、登場人物たちの心の崩壊を象徴します。

- 雨は、ロマンティックな情景ではなく、すべてを洗い流すための、冷たい「浄化の雨」として降ります。

- 書かれては破り捨てられる手紙は、コミュニケーションの完全な断絶を物語ります。

これらの要素が、単なる装飾としてではなく、物語の核心的な主題と緻密に連動し、重層的な意味を生み出している点に、作者の卓越した構成力を垣間見ることができます。

この31話から40話で描かれる「喪失」は、決して物語の終わりではありません。

それは、登場人物たちがより成熟した愛の形を手に入れるために、そして人間が持つ驚くべき回復力を証明するために、必ず通らなければならない「再生」と「赦し」への入り口なのです。

読者は、彼らの痛みを通して、愛の複雑さと、それでもなお人を信じようとする人間の気高さを、静かに感じ取ることになるでしょう。

第五幕:静寂の再構築 ― 内省と離別の意味(41話~50話)

物語が最も激しい嵐を通過した後の、静かで、しかし決定的に重要な章。それが、この第41話から第50話です。

このパートは、物語全体の重心を、外面的な事件から登場人物たちの内面世界へと静かに、そして完全に移動させる、壮大な転換点として機能します。

アクションは鳴りを潜め、焦点は関係の断絶がもたらした「沈黙の時間」と、その中で行われる「深い内省」に絞られます。

外部からの刺激が遮断されたこの静寂の中で、登場人物たちは初めて、自らの選択、過ち、そして本当の願いと真正面から向き合うことを余儀なくされるのです。

「失うことの痛み」が、この章の通奏低音であり、それは後に訪れるであろう「赦し」と「新しい関係」の構築に不可欠な、土台となります。

1. これは逃避ではない、自己への帰還である ― クロエの計画的離別

クロエが公爵邸を離れるという決断は、感情に任せた衝動的な逃避とは全く異なります。それは、自らの尊厳を守り抜き、他者によって歪められた自己同一性(アイデンティティ)を回復することを目的とした、熟考の末の、計画的で主体的な一歩です。

彼女の目的は、デミアンとの関係を単純に「リセット」することではありません。そうではなく、愛や幸福といった、人生の根幹をなす「価値観」そのものを、他人の影響を受けない場所で再定義することにあります。

彼女は、心理学でいう自己効力感(Self-efficacy)、すなわち「自分の力で人生の状況をコントロールできる」という感覚を、自らの手で取り戻そうとするのです。

そのための具体的なステップが、作中では極めて丁寧に描かれます。

- 依存的関係の遮断:まず、彼女はデミアンの保護と支配という、これまで自分を規定してきた関係性を物理的に断ち切ります。これは、共依存的な力学から抜け出すための、痛みを伴う外科手術のようなものです。

- 安全基地の確保:次に、彼女は誰からの評価や期待にも晒されない、精神的に安全な環境を確保します。そこは、ようやく自分の本心が、一番大きな声で聞こえる場所です。

- 時間的余白の確保:そして何より、彼女は傷つき、疲弊した感情を調整するための「何もしない時間」を自らに与えます。それは、激しくかき混ぜられた水の入ったグラスを静かに置き、泥が沈殿して再び透明さを取り戻すのを待つような、不可欠なプロセスなのです。

2. 空虚な玉座で王は何を思うか ― デミアンの贖罪アーク

クロエが去ったことで、デミアンの世界は根底から覆されます。

彼がこれまで慣れ親しみ、絶対的なものだと信じてきた権力、財産、そして支配という名の力が、愛する一人の人間の心を取り戻す上では全くの無力であることを、彼は生まれて初めて思い知らされるのです。

「支配の失効」というこの決定的な事実を契機に、デミアンは物語の動かし方を一変させます。

もはや行動では何も変えられないと悟った彼は、ひたすらな「内省」によって、自らの内なる物語を動かし始めるのです。その静かな変容のプロセスは、以下の段階を辿ります。

- 過去行動の再評価:「彼女のためだった」という自己正当化(合理化)の壁が崩れ落ち、そこに現れた自分の行動の醜悪さと向き合い始めます。

- 罪責感の認知:自分がクロエの尊厳をどれほど深く傷つけ、関係性というかけがえのない資本を損なったのかを、魂レベルで自覚します。

- 贖罪意志の形成:「どうすれば彼女を取り戻せるか」という自分主語の問いが、「彼女が幸福であるために、自分に何ができるか(たとえそれが、自分の前から永遠に姿を消すことであっても)」という他者主語の問いへと、静かに転換していきます。

この作品の誠実さは、このデミアンの変容に、安易で派手なカタルシスを与えない点にあります。

彼の苦悩と変化は、涙の告白や劇的な行動ではなく、微細な表情の変化、何かを掴もうとしてためらう手の仕草、そして空っぽの椅子を見つめる視線の停滞といった、ごくわずかな描写によって、静かに、しかし確実に示されていくのです。

3. 沈黙が語るもの ― 演出技法と構造的役割

この章は、台詞が極端に削ぎ落とされている代わりに、色調、音響、空気感といった環境描写が、登場人物たちの心理を雄弁に可視化します。

クロエのいる空間は、柔らかい自然光と穏やかな色調で満たされ、彼女の心の平穏を取り戻していく過程を象徴します。一方、デミアンのいる公爵邸は、完璧に整頓されていながらも、どこか生命感の欠けた、だだっ広い空間として描かれます。

柱時計の振り子の音や、一人分の足音だけが響く長い廊下は、彼の内面的な孤独と時間の停滞を、観る者に痛切に感じさせます。

この「沈黙の時間」が持つ構造的な役割は、再会に向けた「感情のデフラグメンテーション」です。散らかったハードディスクを整理するように、この語られない時間が、二人の間に罪や後悔、そして誤解の輪郭を、かえって鋭利に浮かび上がらせます。

そして何より、相手の「不在」が、これまで見えていなかった相手の本当の姿を、記憶の中で補正していくのです。

この認知の歪みが是正される期間があるからこそ、後に訪れるであろう二人の再会は、単に「元の関係へ戻る」という感傷的な結末にはなりません。

それは、過去を背負いながらも、全く新しいルールと敬意に基づいた「新しい関係をゼロから始める」ための、神聖な儀式へと昇華されるのです。

表:離別前後の主役二人の内的指標の変化

| 指標 | クロエ(離別前) | クロエ(離別後) | デミアン(離別前) | デミアン(離別後) |

| 自己効力感 | 低下し、無力感を抱く | 主体的に回復・漸増 | 高いが、外的要因に依存 | 内省を通じて再構築へ |

| コミュニケーション | 回避的・防御的 | 限定的だが、誠実化へ | 支配的・一方通行的 | 傾聴の姿勢が芽生える |

| 意思決定 | 受動的・状況に流される | 主体的・自己の価値観に基づく | 即断即決・他者を顧みない | 逡巡と他者配慮を学ぶ |

| 感情処理 | 抑圧し、内面に溜め込む | 感情を言語化し、受容する | 否認し、怒りとして表出 | 罪責感と向き合い、認知する |

第六幕:再生の風景 ― 静けさの中で見出す力(51話~60話)

物語は、息を深く吸い込みます。これまで登場人物たちの魂を締め付けてきた激しい緊張は解き放たれ、舞台は心機一転、穏やかな光に満ちた新天地へと移ります。

この第51話から第60話は、壮絶な嵐が過ぎ去った後の、静かで、しかし力強い「回復の物語」です。

ここでの主役は、劇的な事件ではありません。クロエが、日々の暮らしのリズムそのものを通じて、自らの心と魂を丹念に修復していく過程こそが、この章のハイライトです。

物語は、読者をハラハラさせるのではなく、土をいじる手の感触や、焼きたてのパンの香りの中に、人間が本来持つ「回復の力学」を見出させるという、より成熟した手法へと舵を切ります。

1. 時間という名の処方箋 🕰️:日常の反復がもたらす治癒効果

この章の心臓部にあるのは、刺激の少ない、規則正しい日常が持つ、驚くべき治癒の力です。クロエの回復は、魔法や劇的な救済によってもたらされるのではありません。

- 太陽と共に起き、月と共に眠るという、規則的な睡眠覚醒リズム。

- 食事の支度、掃除、そして手仕事といった、目的のある作業の反復。

- 季節の移ろいを感じながら、小さな作物を収穫するといった、ささやかな達成感の積み重ね。

これら一見地味なルーティンが、まるで優れたセラピーのように機能します。

感情の激しい波は穏やかな凪へと変わり、常に危険を察知していた過覚醒の状態は緩和され、過去の出来事を繰り返し考えてしまう「反すう思考」の鎖は、少しずつ断ち切られていくのです。

作者の筆致は、生活の細やかな手触りにまで及びます。料理から立ち上る湯気の温かさ、木工細工で生まれる木の粉の感触、そして雨が降った後の湿った土の匂い。これら五感を刺激する描写は、単なる情景描写に留まりません。

それは、読者に「感覚的な回復」を追体験させるためのセンサーとして機能し、トラウマによって内面世界に閉じ込められていたクロエの意識が、再び安全で心地よい外面世界へと接続されていく過程を、鮮やかに描き出します。

2. 伴走者という存在 🤝:グレイが見せる新しい関係性の形

この繊細な回復のプロセスにおいて、グレイは極めて重要な役割を果たします。しかし、彼は決してクロエを救い出す「救済者(ヒーロー)」としては描かれません。

彼は、寄り添い、歩調を合わせる「伴走者(コンパニオン)」として、その存在を位置づけられています。

彼の振る舞いの特徴は、デミアンとは対極にある、恩着せがましさを完全に排した、敬意に満ちた距離感です。彼は、健全な支援関係の原則を、まるで体現するかのように守ります。

- 自己決定の尊重:クロエが自分で考え、決めるのを辛抱強く待つ。

- 境界線の尊重:彼女の心や物理的な空間に、決して土足で踏み込まない。

- 見返りを求めない:彼の親切は、常に無償であり、関係性の対価を求めない。

この関係性を通して、クロエは人生で最も重要な学びの一つを得ます。それは、「誰かに深く愛され、守られること」と「一人の人間として自立すること」は、どちらかを選ぶべき二者択一ではなく、両立しうる、等しく尊い価値であるという気づきです。

グレイが、彼女が経験した過去の痛みを決して軽んじず、ありのままに受け止めるその姿勢こそが、二人の間に揺るぎない信頼を築き上げる鍵となるのです。

3. 無垢なる光 ☀️:ソフィーが呼び覚ます「守りたい」という感情

もしグレイがクロエの自己を再構築する「土台」を支える存在だとすれば、その庭に再び花を植えるきっかけを与えるのが、ソフィーの存在です。

彼女の天真爛漫な無垢さは、物語全体の過酷さに対する、優しい緩衝材として作用します。デミアンとの関係で深く傷つき、厚い心の壁を築いていたクロエ。

しかし、ソフィーの屈託のない問いかけや、計算のない無条件の好意は、その防御の壁を少しずつ、しかし確実に溶かしていきます。

そして何より、ソフィーはクロエの心の中に、忘れかけていた「誰かを守りたい」という、未来に向けた前向きな動機づけを呼び覚ますのです。

トラウマが人を過去に縛り付けるものだとすれば、利他的なこの感情は、人の魂を未来へと向かわせる強い力となります。

4. 対位法としての焦燥 🎼:同時進行で描かれるデミアンの後悔

物語は、クロエの穏やかな回復劇と並行して、まるで対位法のように、デミアン側の焦燥と後悔に満ちた日々を差し挟みます。

彼は、自らの内面が「依存」→「反省」→「贖罪意志」という段階を苦しみながら踏んでいく一方で、行動を起こさない(起こせない)時間が、取り返しのつかないコストを生んでいくという現実を学びます。

読者は、この二つの異なる時間軸を同時に体験することで、二人が再び心を通わせることの途方もない難しさと、それでもなお、それが成し遂げられなければならないという物語的な必然性を、同時に深く理解することになるのです。

表:新天地での回復フェーズと対応する出来事

| 回復フェーズ | 心理的キーワード | 章内の代表的出来事 | 期待される効果 |

| 受容 (Acceptance) | 現状認知・感情の言語化 | 新しい家での生活ルーティンを確立する | 不安定だった感情を安定させ、言葉にする力を取り戻す |

| 再構築 (Rebuilding) | 自己効力感・役割の獲得 | 手仕事が上達し、家事を効率的にこなせるようになる | 小さな達成感を通じて、自己評価と自信を回復する |

| 成長 (Growth) | 利他性・未来志向 | ソフィーや地域の人々との穏やかな交流を深める | 社会的なつながりを取り戻し、未来への希望を見出す |

次章への橋渡し:新しい愛のための「下ごしらえ」

結論として、この章は「失われた愛を取り戻す」ための物語ではありません。それは、「自己を再生させた人間が、全く新しい愛の形を選び直す」ための、丁寧で誠実な「下ごしらえ」の期間です。

クロエは自分の足で立つための大地を固め、デミアンもまた、これまでの愛の持ち方を根本から変えるための、苦しい準備を進めます。

この入念な準備期間があるからこそ、やがて訪れるであろう再会は、単なる感情のぶつかり合いではなく、互いの価値観を尊重し、すり合わせるための「建設的な対話」へと進化する可能性を秘めるのです。

回復の三段階(受容・再構築・成長)が、物語の構造として見事に視覚化された、極めて完成度の高い章と言えるでしょう。

はい、承知いたしました。ご提示いただいた「61話~70話のストーリーの流れ」に関する分析を、さらに深く掘り下げ、情景や心情が目に浮かぶような具体的な描写を加えて、物語の核心に迫る詳細な解説文として再構成します。

第七幕:雪解けと試練 ― 再生の対話と赦しの始まり(61話~70話)

物語が、長く続いた魂の冬を終え、ついに再生と赦しという名の春を迎える、極めて重要な転換点。それが、この第61話から第70話です。

凍てついていた登場人物たちの心が、ゆっくりと溶け始める「雪解けの季節」であると同時に、その再生された絆が本物であるかを問う、過酷な「試練の季節」でもあります。

1. 傷痕を見せ合う対話 🤝:再会の意味と関係の再構築

長く、痛みを伴う別離の時間を経て、デミアンとクロエが再び顔を合わせる瞬間。この再会の場面は、本作全体においても屈指の名シーンとして描かれます。

かつての張り詰めた空気はそこにはなく、互いの過去の過ちを責め立てるのではなく、ただ静かに、互いが負った心の傷を見せ合い、その痛みを共有しようとする、驚くほど成熟した対話が繰り広げられるのです。

この対話の密度は非常に高く、一つひとつの台詞、一つひとつの沈黙が、キャラクターの深層心理を丁寧に掘り下げていきます。

- クロエの主体性:彼女は、誰かに促されたからではなく、完全に自らの意思で再びデミアンの前に立ちます。それは、もはや彼を恐れていないことの、そして過去を乗り越えたことの何よりの証明です。彼女は、デミアンが抱えるであろう罪悪感や贖罪の念から目を逸らさず、一人の対等な人間として、真正面からそれを受け止めます。

- デミアンの贖罪:一方のデミアンもまた、劇的な成長を遂げています。彼は、ただ言葉で謝罪し、過去を悔いるだけでは意味がないことを理解しています。彼の贖罪は、その後の一つひとつの行動に表れます。クロエの意思を尊重し、決して彼女の境界線を侵さず、ひたすらに誠実であること。その抑制の効いた振る舞いこそが、彼が学んだ新しい愛の形であり、本作のテーマである**「品格とは何か」**に対する、彼なりの答えなのです。

二人の関係性は、まるで固く凍った大地が春の日差しにゆっくりと溶けていくように、静かに、そして着実に再構築されていきます。

2. 絆を試すための危機 🔥:ソフィー誘拐事件の勃発

この穏やかな雪解けのムードを一変させ、物語の緊張感を一気に最高潮へと高める劇薬として投下されるのが、ソフィーの誘拐事件です。

この事件は、単なるスペクタクルや危機的状況の演出に留まりません。それは、新しく生まれ変わった二人の関係性が、果たして本物であるのかを試すための、神が与えた「試練(クルーシブル)」として、極めて重要な機能を果たします。

絶体絶命の状況下で、二人はどのように協力し、再び壊れかけた信頼の橋を架け直すことができるのか。そのすべてが、この試練によって問われるのです。

この危機に直面した二人の姿は、過去の彼らとは全くの別人です。

- 冷静なるクロエ:かつての彼女であれば、恐怖や悲しみに取り乱し、感情に流されていたかもしれません。しかし、多くの困難を乗り越えた今の彼女は、驚くほどの冷静さと的確な判断力を発揮します。その姿は、守られるだけの存在だった過去との完全な決別を象TAINします。

- 対等なるパートナーとしてのデミアン:かつての彼であれば、「君は危険だから」と一方的にクロエを安全な場所に隔離し、一人で全てを解決しようとしたでしょう。しかし、今の彼は違います。彼はクロエを支配の対象ではなく、最も信頼できる対等なパートナーとして扱い、彼女の意見に真摯に耳を傾けます。

この誘拐事件は、二人の間に残っていた最後の不信感を溶かし、互いへの揺るぎない信頼を再確認させるための、絆を固めるための装置として描かれているのです。

3. カタルシスへの橋渡し 🌉:物語構造上の役割

物語構造的に見れば、この61話から70話は、物語の前半で積み重ねられてきた「断絶と苦悩」と、この先に待つであろう後半の「クライマックスとカタルシス」とを繋ぐ、極めて重要な橋渡しの役割を担っています。

読者は、二人の再会によって、これまで溜まっていた心理的な緊張が緩和されるという、心地よい解放感を味わいます。しかし同時に、誘拐事件という新たな火種が投下されることで、次章以降のさらなる劇的な展開を予感させられるのです。

特に、再会のシーンにおける演出は、映像的な美しさすら感じさせる、卓越した完成度を誇ります。 oppressiveな影に覆われていた過去の描写とは対照的に、再会の場面は柔らかい光に満ちています。

そして、二人の会話の間に流れる沈黙は、もはや気まずさや断絶の象徴ではなく、言葉以上の想いを伝え合うための、豊かな時間を表現しているのです。

この静と動の巧みな配置が、読者の感情を巧みに揺さぶり、物語への没入感を最大限に高めています。

最終章:夜明けのレクイエム ― 赦し、再生、そして愛の成熟(71話~81話)

物語は、ついにその終着点へとたどり着きます。長く続いた苦悩とすれ違いの夜が明け、新しい朝の光が差し込む、感動的なフィナーレ。

この第71話から最終話にかけてのセクションは、これまで複雑に絡み合っていたすべての伏線を鮮やかに回収し、登場人物一人ひとりが自らの運命と対峙し、最終的な答えを出す、魂の決算の時です。

物語全体を貫いてきた「赦し」と「再生」という二つの重厚なテーマが、ここで最も力強い形で奏でられ、作品が伝えたかった核心的なメッセージが、読者の胸に深く刻み込まれます。

1. 炎の中の贖罪と、雨の中の誓い 🔥💧:クライマックスの救出劇

物語のクライマックスは、息をのむほどドラマティックな救出劇によって描かれます。それは、登場人物たちの内面的な成長が、外面的な行動として結実する、最後の試練の舞台です。

- デミアンの完全なる贖罪:彼は、自らが過去に犯したすべての過ちと、それがもたらした痛みを完全に認め、その罪を清算するかのように、命を懸けて燃え盛る炎の中からソフィーを救出します。この英雄的な行動は、もはや単なる罪滅ぼしではありません。それは、これまでの自己中心的だった生き方を完全に捨て去り、これからは他者のために、愛する人のためにその命を使うのだという、彼の魂の決意表明なのです。

- クロエの最終的な選択:一方、クロエは長い間、心の奥底に巣食っていたデミアンへの恐怖と、愛することへの疑念を、自らの力で完全に乗り越えます。そして、傷つき、不完全でありながらも、生まれ変わろうとする一人の人間を、再び自らの自由な意思で愛することを、改めて選択します。

この極限状況を経て、二人の関係性は最終的な変容を遂げます。「支配と従属」は「対等な尊重」へ、「不安に満ちた依存」は「揺るぎない信頼」へと昇華され、彼らはここで初めて、いかなる嵐にも耐えうる、真の「絆」で結ばれたパートナーとなるのです。

この一連のシークエンスは、象徴的なシーンの連続です。ヨハネスとの最後の対峙は、過去の社会的・政治的なしがらみとの決別を。燃え盛る建物は、古い価値観や過去の過ちが焼き尽くされ、浄化されていく様を。

そして、すべてが終わった後に降る「雨」は、この物語において極めて重要なモチーフとして機能します。それは、血と煤に汚れた過去を洗い流し、すべてをリセットして新しい始まりを祝福する、天からの洗礼なのです。

2. 「品格への反抗」の真実 👑:自己からの解放

最終話では、この物語のタイトルであり、全編を貫いてきたテーマ**「品格に反抗する」**ことの真の意味が、感動的に総括されます。

それは、単に貴族社会の窮屈な階級制度や、権力構造に対して反旗を翻すといった、外面的な反逆を意味するのではありませんでした。

本当の反抗とは、自分自身の内面に巣食う「恐怖」「プライド」「過去のトラウマ」といった、自分を縛り付ける最も手ごわい敵からの、魂の解放を意味していたのです。

その象徴が、かつてクロエがデミアンに銃を向けた瞬間の回想です。あの行為は、憎しみや殺意からではなく、「私はあなたの所有物ではない。私には、私自身の意志がある」という、一人の人間としての尊厳を死守するための、最後の抵抗でした。

自分の意志を示すために、愛する人にさえ銃を向ける覚悟。その痛みを伴う自己主張を経たからこそ、彼女が最後に下す「赦し」と「受容」の決断が、圧倒的な重みと輝きを放つのです。

3. ハッピーエンドのその先へ 🌅:生き直す勇気

激しい嵐が過ぎ去った物語の終盤では、穏やかで、慈しみに満ちた時間が流れます。

救出後、デミアンとクロエの関係は公のものとして祝福され、彼らの未来には、双子の子どもを授かるという、希望に満ちた未来が暗示されて幕を閉じます。

しかし、これは単なるご都合主義的なハッピーエンドではありません。それは、深い傷を負い、一度はすべてを失った人間が、それでもなお「生き直す勇気」を持ち、互いを赦し合うことで「愛を成熟させていく」ことができるのだという、この物語が最後まで伝えたかった、力強いメッセージの象徴なのです。

散りばめられたすべての伏線が、一つひとつ丁寧に、そして完璧に回収され、読者は深い満足感と、静かな感動とともに、この壮大な愛の物語の終わりを見届けることになります。

📚「マンガを無料で読みたい」という方は必見!

コミック.jpの初回登録で、

1,200円分のマンガが実質無料!

- 話題の新刊もOK!

- 登録&解約もカンタン1分

- 初回30日間、料金は一切かかりません

まずは読みたいマンガがあるか検索👇

※初回限定・キャンペーンは予告なく終了する場合があります

👇SMARTOONが好きなら、こちらの記事もおすすめ👇

『その品格に反抗を』を読む前に押さえたい予備知識・設定ガイド(ネタバレ含む)

- 作品世界の多層的な楽しみ方:原作小説からウェブトゥーン、そして外伝へ

- この物語は、あなたの心に響くか? ― おすすめの読者像

- 読むなら「ピッコマ」一択!公式配信で最新話をチェック

- 『その品格に反抗を』結末までのネタバレを徹底的に解説! のまとめ

作品世界の多層的な楽しみ方:原作小説からウェブトゥーン、そして外伝へ

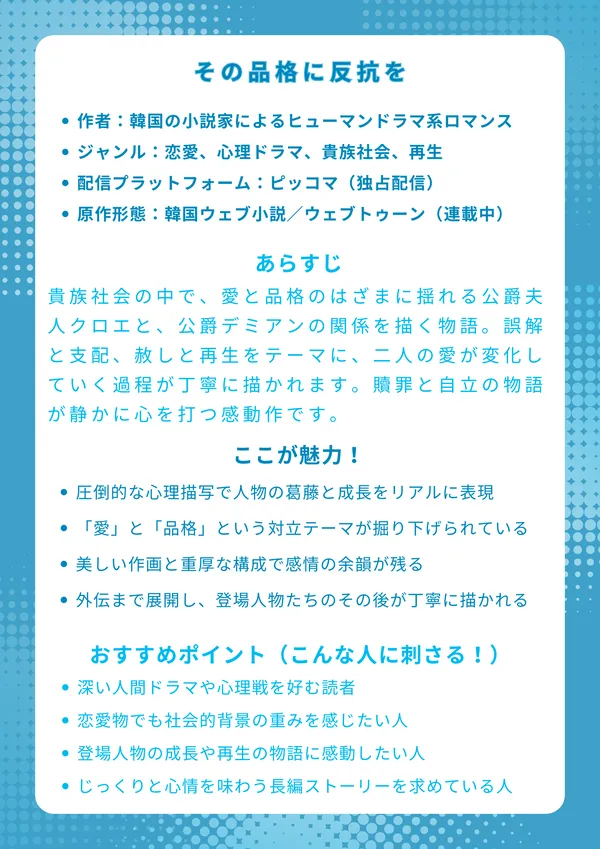

「その品格に反抗を」という作品は、一つの物語でありながら、様々なメディアで異なる魅力を放っています。その核心にあるのは、緻密な心理描写と、現代にも通じる社会階層の問題を鋭く描き出した、韓国発の長編小説です。

ここでは、それぞれのメディアが持つ特徴と、作品世界を最大限に味わうための楽しみ方について、詳しく解説します。

📚 原作小説:物語の原点にして、深淵なる心理描写の宝庫

この物語のすべての始まりは、韓国の主要電子書籍プラットフォームで発表された長編ウェブ小説です。原作が熱狂的な支持を得た最大の理由は、その圧倒的な心理描写の密度にあります。

登場人物たちが抱える内面的な葛藤、愛と責任との間で揺れ動く心の機微、そして人間的な成長の過程を、まるで当事者の心の中を覗き込んでいるかのように、深く丁寧に描き出しました。

単なる恋愛物語に留まらず、個人の尊厳、社会的立場、そして過去の過ちをいかにして乗り越えるかという普遍的なテーマが、国内外で幅広い読者の心を掴み、その人気を不動のものとしました。

現在、この重厚な原作小説の世界観を、ビジュアルと共に楽しめるウェブトゥーン版が、ピッコマにて公式に日本語翻訳され、連載されています。

🎨 ウェブトゥーン版:原作の魂をビジュアルで体現する、光と影の交響曲

原作小説の持つ、文学的ともいえる重厚な描写を、フルカラーの縦スクロール漫画であるウェブトゥーンへと落とし込む作業は、まさに至難の業でした。これを実現するために、原作者と作画担当者の間で、極めて緊密な共同作業が行われました。

ウェブトゥーン版の最大の特徴は、心理的な緊張感を視覚的に最大化するための、巧みな演出にあります。

- コマ割り:登場人物の孤独感を強調したい場面では、あえて縦に長いコマを使い、読者のスクロール時間を長くすることで、心理的な距離を体感させます。逆に対立が激化するシーンでは、短いコマを連続させることで、息苦しいほどの緊迫感を演出します。

- 配色:作品全体の色彩設計も、重要な役割を担っています。政治的な駆け引きや、心が通い合わない場面では、意図的に彩度を落とした冷たい色調が用いられる一方で、登場人物たちの心に温かい光が差す稀有な瞬間には、柔らかく暖色系の色彩が使われます。

- 光と影のコントラスト:特に、言葉にならない感情が渦巻く沈黙のシーンでは、光と影の使い方が圧巻です。人物の顔を半分だけ光で照らし、残りを深い影に落とすことで、そのキャラクターが抱える内面的な葛藤や、表に出せない本心を、何よりも雄弁に物語っています。

📖 外伝:本編のその先を描く、心癒される後日談

本編が迎える壮絶な結末の後、読者の心に残る深い余韻に応える形で発表されたのが、珠玉の後日談を集めた外伝です。

この外伝は、主要人物たちが結婚し、穏やかな日常を築いていく様子を描くことで、本編の激しい嵐を乗り越えた読者の心に、温かい救済と幸福感を与えてくれる構成になっています。

各エピソードは、本編では描かれなかった空白の期間を補完するように配置されており、登場人物たちが過去の出来事を穏やかに振り返りながら、人として、そして夫婦としてさらに成長していく姿が、愛情深く描かれています。

これにより、作品全体の大きなテーマであった「人間の品格と、その過ちを償うこと(贖い)」という問いに対する、一つの幸福な答えが示されるのです。

📈 デジタル発という現代の潮流

近年、日本国内の電子書籍市場は著しい成長を続けています。総務省が発表した「情報通信白書2024」によれば、デジタル出版市場の売上は、過去5年間で約2倍にまで拡大しています。

スマートフォンやタブレットの普及により、いつでもどこでも物語を楽しめる環境が整ったことが、この流れを後押ししています。

「その品格に反抗を」のように、ウェブトゥーンというデジタル発の形式で国境を越えてスピーディーに展開する作品は、今後ますます世界のエンターテイメント市場の主流となっていくと考えられます。

🧭 作品世界を最大限に味わうための読書ガイド

本作の持つ多層的な魅力を余すところなく体験したい読者の方には、以下のステップをお勧めします。

- ウェブトゥーン版:まずは、毎週の連載で物語の全体像と、その圧倒的なビジュアルの魅力を楽しみます。

- 外伝:次に、外伝を読むことで、厳しい運命を乗り越えた登場人物たちの幸福な後日談に触れ、心満たされる読後感と共に、この壮大な物語の旅を終える。

この順番で読み進めることで、一つの作品が持つ魅力を、深く味わうことができるでしょう。

この物語は、あなたの心に響くか? ― おすすめの読者像

「その品格に反抗を」は、ただ物語の筋を追うだけでは、その真の魅力を味わい尽くすことが難しい、深く、そして豊かな作品です。

まるで上質な文学作品や、重厚な海外ドラマのように、登場人物たちの心の奥底で繰り広げられる静かな葛藤にこそ、この物語の神髄があります。

ここでは、どのような方にこの物語が深く響くのか、そして、どのような方には少し合わないかもしれないのかを、具体的に解説していきます。

1. 人間の心の機微を、じっくりと深く味わいたい方

この物語の最大の魅力は、登場人物たちの内面で繰り広げられる、繊細で複雑な心理描写です。

喜び、悲しみ、怒りといった単純な感情だけでなく、誇りと劣等感、愛と執着、理性と情動といった、相反する感情の狭間で揺れ動く人間のリアルな姿が、執拗なまでに丁寧に描かれます。

言葉にならない想いを伝える沈黙、ふとした瞬間に交わされる視線の意味、そして相手に触れる手の動き一つひとつに、登場人物たちの心の叫びが込められています。

台詞の裏に隠された本心を読み解き、登場人物の心の旅路に深く寄り添いたいと願う読者にとって、これ以上の作品はないでしょう。

2. 社会派ドラマや、骨太な歴史ロマンが好きな方

本作で描かれる恋愛は、決して社会から切り離された、二人だけの閉じた世界のものではありません。その恋の行方は、常に厳格な身分制度、政治的な思惑、そして家名を背負うという社会的責任といった、巨大な外部要因によって翻弄されます。

個人の純粋な愛情が、社会の非情な論理によって阻まれる。あるいは、権力という名の抗いがたい力が、愛の形そのものを歪めてしまう。

こうした、個人の情熱と、社会的な役割との衝突を描く物語に心を惹かれる読者にとって、本作の重厚な世界観は、非常に満足度の高い読書体験を約束します。

3. 「思想的恋愛劇」を求める、知的な探求心のある方

この物語は、単なる感情の交差を描くロマンスに留まらず、登場人物たちがそれぞれの価値観をぶつけ合う**「思想的恋愛劇」**としての側面を強く持っています。

- 真の「品格」とは何か?

- 愛とは相手を「所有」することか、それとも「解放」することか?

- 人間は過去の過ちを、本当に「償う」ことができるのか?

物語は、こうした哲学的な問いを、登場人物たちの選択を通して読者に絶えず投げかけます。軽い気持ちで楽しめる恋愛作品とは一線を画し、一つひとつの台詞や決断に込められた深い意味を考察し、物語を通して自分自身の人生観をも見つめ直したいと考える、知的な読書家の方にこそ、本作はふさわしいと言えるでしょう。

4. 腰を据えて、物語の世界にじっくりと没入したい方

本作は、章ごとに緩急が巧みに設計された長編物語です。特に心理描写に重きを置くパートでは、物語の展開スピードは比較的緩やかになります。

しかし、その「静かな時間」こそが、登場人物たちの感情が熟成され、読者がその世界に深く没入するための、何より重要な要素となっています。

目まぐるしい展開を追いかけるのではなく、物語の余白や、登場人物たちが過ごす沈黙の時間に想いを馳せ、その世界の空気感までをも味わい尽くしたい。そう考える方にとって、この作品の持つ独特のテンポは、最高の魅力となるはずです。

💔 もしかしたら、少し合わないかもしれません

一方で、以下のような読書体験を求める方には、本作の持つ重厚さが、やや「重たい」と感じられてしまう可能性があります。

- 爽快なスピード感や、次々と事件が起こる展開を求める方 本作のドラマは、外面的な事件よりも、登場人物たちの内面で起こる葛藤に重きを置いています。そのため、テンポの速いアクションや、ジェットコースターのようなストーリー展開を期待すると、物足りなさを感じるかもしれません。

- 明るく、軽快なコメディ要素や、読後すぐに元気になれる物語を求める方 本作は人間の弱さ、トラウマ、そして社会の理不尽さといった、シリアスなテーマを真正面から描いています。心を揺さぶる感動はありますが、全体を流れるトーンはややシリアスで、時に痛みを伴います。軽い気持ちで笑ったり、スカッとしたりするタイプの物語ではありません。

- 単純明快な「善と悪」の対立構造を好む方 この物語には、完全な善人も、完全な悪人も登場しません。誰もが美しさと醜さ、正しさと過ちを併せ持った、複雑で多面的な人間として描かれています。誰が正義で誰が悪かをはっきりとさせたい読者にとっては、その道徳的な曖昧さが、もどかしく感じられる可能性があります。

結論として

「その品格に反抗を」は、読者に「手軽な娯楽」ではなく「深い思索の時間」を提供してくれる作品です。

あなたが物語に求めるものが、もし感情の複雑さや、人間の弱さと強さに真摯に向き合う、豊かで知的な読書体験であるならば、この作品はきっと、あなたの心に深く残り、人生の一冊と呼べるほどの感動を与えてくれることでしょう。

| タイプ | 特におすすめできる理由 |

| 感情描写を深く味わいたい読者 | 登場人物の内面が、まるで文学作品のように精密に描かれ、強い共感を呼ぶため。 |

| 社会的な背景を伴う恋愛が好きな読者 | 権力・身分・責任といった構造的な問題が、二人の愛の物語に圧倒的な深みを与えているため。 |

| 腰を据えてじっくり読書を楽しみたい人 | 長編でありながら、章ごとの緩急のつけ方が絶妙で、物語の世界に心ゆくまで没入できるため。 |

| ドラマ性と心理劇の両立を求める人 | 単なる恋愛に留まらず、人間的な成長物語としての側面も非常に強く、見ごたえがあるため。 |

読むなら「ピッコマ」一択!公式配信で最新話をチェック

「その品格に反抗を」は、電子コミックサービスピッコマで配信されています。

ピッコマは株式会社カカオピッコマが運営する国内最大級の電子漫画プラットフォームで、スマートフォンアプリおよびブラウザ版の両方からアクセス可能です。

2025年時点での月間利用者数は1,000万人を超え、独占配信作品の多さや「待てば無料」システムの利便性によって、多くの読者に支持されています(出典:株式会社カカオピッコマ公式サイト)。

本作も例外ではなく、毎週更新されるエピソード制の形式で配信されています。

新話の追加時には通知機能を通じて知らせを受け取れるため、連載作品を追いかけるのに最適です。

また、無料チャージ(通称:待てば¥0)機能を活用すれば、一定時間経過ごとに1話を無料で読むことができ、コストを抑えながら少しずつ物語を進められます。

さらに、ピッコマの作品ページでは外伝や新章の情報も随時更新され、リリーススケジュールや原作の補足情報をまとめて確認できます。アカウントを登録しておくことで、端末を変えても購入済み話数や閲覧履歴を引き継げる点も安心です。

加えて、アプリ版では「お気に入り登録」や「閲覧履歴からの続き読み」などの利便性が高く、読者体験が最適化されています。

特にストーリー型の作品では、ページ送りの遅延が没入感を損なう要因となりますが、ピッコマアプリでは軽量化されたビューア技術によって快適な読書が可能です。

一方で、ブラウザ版はPCやタブレットでも利用できるため、作業中や通勤時などのスキマ時間に読みたい読者に向いています。

| 読み方 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| ピッコマアプリ | 操作性が高くUIが直感的で使いやすい。作品をお気に入り登録でき、更新通知も届く。データ同期により複数端末でも読書を継続可能。 | 通信環境によっては読み込み時間が変動する。アプリのアップデートに伴い仕様が変更される場合がある。 |

| ブラウザ | PC・スマートフォン・タブレットなど、端末を選ばずに読める。URL共有が容易で、作品ページへのアクセスがスムーズ。 | アプリ限定の通知機能やポイントキャンペーンが利用できない場合がある。表示速度は環境に依存する。 |

ピッコマは、作品データの保護と著作権管理にも注力しており、公式配信を通じて安全に読める環境が整っています。

非公式サイトや違法アップロードサイトではウイルス感染や個人情報流出のリスクがあるため、必ず正規配信元であるピッコマ公式アプリ・ブラウザ版から閲覧するようにしましょう。

このように、利便性・安全性・更新頻度のいずれをとっても、ピッコマでの閲覧が最も快適で確実な方法と言えます。

📚「マンガを無料で読みたい」という方は必見!

コミック.jpの初回登録で、

1,200円分のマンガが実質無料!

- 話題の新刊もOK!

- 登録&解約もカンタン1分

- 初回30日間、料金は一切かかりません

まずは読みたいマンガがあるか検索👇

※初回限定・キャンペーンは予告なく終了する場合があります

『その品格に反抗を』結末までのネタバレを徹底的に解説! のまとめ

この記事をまとめます。

- 物語の核は「愛」と「品格」の両立という普遍的なテーマにある

- 社会的な立場の違いが登場人物たちの感情の衝突を生む基本構造

- 登場人物は誰もが不完全で善悪では割り切れない人間として描かれる

- 物語の緊張感は主人公たちの痛みを伴う「離別」と「再会」が支える

- 中心軸は過ちを償う「贖罪」と魂が生まれ変わる「再生」の物語

- ヒロインであるクロエの精神的な「自立」がテーマの鍵を握る

- デミアンの歪んだ「執着」が成熟した愛へと変化する過程が核心

- 少女ソフィーの純粋な存在が物語全体の希望の象徴として機能する

- 敵対する王子が二人を追い詰める物語の触媒となる

- 終幕はすべての過ちを乗り越えた先にある「和解」と未来への誓い

- 本編後の「外伝」ではキャラクターたちの穏やかな後日談が描かれる

- 日本語版は公式配信されている「ピッコマ」での購読が最も安定

- 長編物語だが章ごとにテーマが明確で非常に整理しやすい構成

- 緻密な心理描写が読後も心に長く残り続ける強い余韻を生む

- ネタバレを知っていても各場面の意トがわかりより深く楽しめる

SMARTOONが好きなら、こちらの記事もおすすめ👇