「先輩はおとこのこ 気持ち悪い」と検索しているあなたは、この作品に対して何かしらの違和感を抱いているのかもしれません。

しかし、その感覚は本当に多くの人が持っているものなのでしょうか?

近年、ジェンダー表現の多様化が進む中で、「男の娘」や「ジェンダーレスキャラクター」が登場する作品に対して、賛否が分かれることが増えています。

実際に『先輩はおとこのこ』のレビューを分析すると、肯定的な意見が多数を占め、「気持ち悪い」と感じる読者は少数派であることがわかります。

本記事では、その背景を詳しく考察し、なぜ一部の人が違和感を抱くのかを深掘りします。

本記事では、以下の点について解説します。

- 『先輩はおとこのこ』のレビューを分析し、実際の評価を確認

- 「気持ち悪い」と感じる理由を心理学・社会学的に考察

- キャラクターの魅力やストーリーの本質を解説

- 本作が支持される理由と今後の展望

この記事を読むことで、あなたが感じている違和感の正体を知り、作品への理解が深まるはずです。

結論を先に述べると、『先輩はおとこのこ』は多くの読者に支持されており、「気持ち悪い」という評価は少数派です。

では、なぜこのような意見が生まれるのでしょうか?レビューをもとに詳しく見ていきましょう。

「先輩はおとこのこ」が「気持ち悪い」と言われる理由の考察

- はじめに:「気持ち悪い」とは何か?

- 「男の娘」とは?ジャンルの背景と歴史

- 「気持ち悪い」と感じる理由:心理学・社会学的視点

- 「男の娘」とフェティシズムの関係

- 「気持ち悪い」という感情の未来

- 結論:「気持ち悪い」と感じる背景を探る

はじめに:「気持ち悪い」とは何か?

近年、漫画やアニメといった日本のポップカルチャーは多彩な表現や個性的なキャラクター設定で多くのファンを獲得しています。

しかし、その一方で、一部の作品やキャラクターに対して「気持ち悪い」といった否定的な評価が生じることもあります。

例えば、タイトルに「男の娘」を含む作品『先輩はおとこのこ』では、魅力を認める意見がある反面、「受け入れがたい」と感じる人々もいます。

この「気持ち悪い」という感情の正体は、単なる好みの問題だけでなく、現代のジェンダー論や固定観念、さらには認知心理学的な要因が絡み合っています。

ここでは、心理学、社会学、文化論の視点から、なぜ一部の人々がこのキャラクターに対して否定的な感情を抱くのかを詳しく解説します。

「男の娘」とは?ジャンルの背景と歴史

「男の娘」というキャラクターは、外見は女性的ながらも性別は男性という特徴を持っています。ここでは、この概念とその歴史的背景について詳しく説明します。

(1)「男の娘」という概念

- 外見は完全に女性らしいが、実際の性別は男性

- 従来の女装キャラクターとは異なり、変装ではなく、元からそのような見た目を持つ

- 美しさや可憐さを強調したデザイン

- 内面的な葛藤や物語性が描かれることも多い

(2)歴史的背景

「男の娘」は2000年代後半に広く知られるようになりましたが、以下のような歴史的経緯があります。

このように、男の娘はオタク文化の中で生まれた新たなキャラクター像として、従来の性別の枠組みを挑戦する存在となっています。

「気持ち悪い」と感じる理由:心理学・社会学的視点

『先輩はおとこのこ』に対して「気持ち悪い」と感じる意見が出る背景には、いくつかの要因が存在します。

ここでは、心理学と社会学の視点からその理由を整理します。

(1)カテゴリー化による安心感の欠如

人間は、周囲の世界を理解するために「男性はこう、女性はこう」といった固定されたカテゴリーを使います。

- 男性=短髪、スーツ

- 女性=スカート、長髪

「男の娘」はこの明確なカテゴリーに収まらないため、普段の認識パターンが崩れ、以下のような反応を生む可能性があります。

- カテゴリーが曖昧になることで安心感が失われる

- 新しい表現に対する不安や違和感が生じる

(2)不気味の谷現象

心理学の「不気味の谷現象」は、人間に似た存在が微妙に異なると、不自然さや不快感を感じる現象です。

不気味の谷とは何か

不気味の谷という概念を初めて提唱したのは、ロボット工学者の森政弘氏だ。1970年に森氏が書いた「不気味の谷」というエッセーによると、人々は、人間のような性質を持ったロボットに好感を抱くが、あまりに人間に近づきすぎると逆に不気味さを感じるようになるという(この部分が、谷に当たる)。しかし、それを通り越して人間とほぼ区別がつかないほど似てくると、再び好感が持てるようになる。

- ロボットやCGキャラクターが人間らしさに近づくが、完全ではない場合

- 男の娘の場合、見た目は女性的だが性別が男性であることを認識すると、認知的不協和が発生する

(3)社会的拒絶のメカニズム

新しい価値観や異質なものに対して、人は無意識に拒絶反応を示すことがあります。

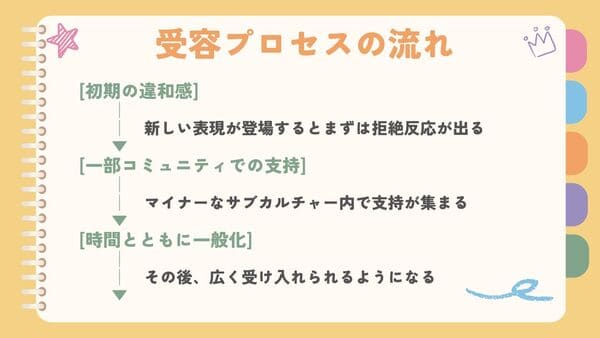

以下は、一般的な受容プロセスの例です。

このようなプロセスは、BLやLGBTQ+が経験した歴史とも共通しており、男の娘に対する「気持ち悪い」という反応も、文化の変革途中にある一時的な現象と考えることができます。

「男の娘」とフェティシズムの関係

「男の娘」は、その独特な表現からLGBTQ+と結びつけられることが多いですが、ここではフェティシズムの視点も交えて考えます。

(1)LGBTQ+との関係性

- 「男の娘」は必ずしもトランスジェンダーとは同一視されない

- 多くの場合、萌え文化の一形態として扱われる

- LGBTQ+の中で評価される面もあるが、性的ファンタジーとして消費されることが多い

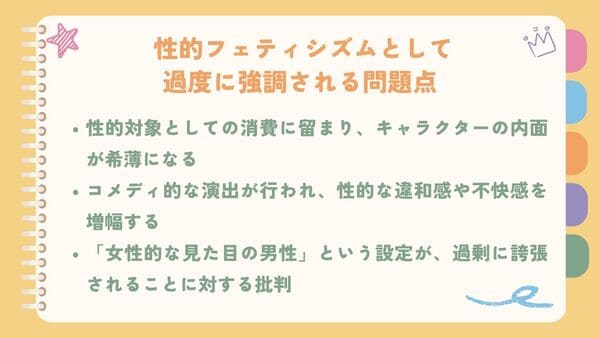

(2)フェティシズムが引き起こす違和感

男の娘の描写が、性的フェティシズムとして過度に強調されると、以下のような問題が指摘されます。

これにより、一部の人々は男の娘に対して「気持ち悪い」と感じることになるのです。

「気持ち悪い」という感情の未来

最後に、「気持ち悪い」と感じる現象が将来的にどのように変化する可能性があるのかを考察します。

(1)価値観の変化とともに消える可能性

文化や価値観は時代とともに変化します。以下は、その変化の例です。

- BLが「腐女子向け」と批判されたが、現在は一般化

- 男性のメイクやスカートが、一部のファッションとして受け入れられるように

このように、新しい価値観が浸透すれば、男の娘に対する否定的な感情も徐々に薄れていくと考えられます。

(2)今後の男の娘文化の展開

今後、男の娘文化は以下の二つの方向で発展する可能性があります。

- 一部の作品では、性的消費の対象として残る

- 特定のファン層内で支持を集める

- 内面的な葛藤や社会との関係を描くことで、より深い意味が付与される

- 広い層に受け入れられ、一般的な文化表現として浸透する

結論:「気持ち悪い」と感じる背景を探る

まとめると、『先輩はおとこのこ』が「気持ち悪い」と評価される理由は、単に好みの問題ではなく、以下のような多くの要因が絡んでいると考えられます。

新しいジェンダー観への挑戦

- 伝統的な性別カテゴリーを崩すことで、既存の枠組みに違和感をもたらす

認知のズレと不気味の谷現象

- 見慣れた認識パターンと大きく異なるため、心理的な不協和が生じる

社会的拒絶と文化の発展過程

- 新しい価値観が受け入れられるまでの一時的な反発として現れる

これらの要因を理解することで、「気持ち悪い」と感じる背景は、固定概念の変化とともに変わっていく可能性が高いことがわかります。

現代社会が多様な表現を受け入れる中で、男の娘というキャラクターも、最終的にはより広く理解され、受け入れられる日が来るかもしれません。

今後の文化の変化とともに、ジェンダー表現や性的フェティシズムのあり方がどのように進化するのか、またそれに伴い「気持ち悪い」という評価がどう変化していくのかは、私たちが注目すべき重要なテーマです。

以上の考察から、現代における「先輩はおとこのこ」が引き起こす否定的な感情は、単なる個人の趣味の問題ではなく、固定されたジェンダーカテゴリーや認知パターン、そして新しい文化表現に対する一時的な抵抗の現れであると言えます。

未来においては、これらの摩擦が次第に和らぎ、より多様で柔軟な価値観が広がることで、男の娘という表現も新たな魅力として再評価される可能性が十分にあると期待されます。

DMMブックスで「先輩はおとこのこ」をチェックしよう!

- より深く作品の魅力や背景を知りたい方は、原作をぜひDMMブックスでお読みいただくことをお勧めします。

- 原作ならではの細かな描写や独自の世界観に触れることで、これまで感じた違和感や疑問が新たな視点から解釈されるかもしれません。

「先輩はおとこのこ」を「気持ち悪い」と感じるのは少数?レビュー評価の高さから人気の秘密を知る!

- 作品のテーマとキャラクター設定

- レビュー評価の全体像と数値データによる分析

- 読者が感じた魅力と具体的なレビュー事例

- レビュー評価が示す人気の秘密

- まとめ|レビュー分析から見る『先輩はおとこのこ』の本当の評価

- 3分で読める!「先輩はおとこのこ」が「気持ち悪い」と言われる理由の総括

作品のテーマとキャラクター設定

「先輩はおとこのこ」は、外見は女性的ながらも性別は男性というキャラクター設定が特徴です。

こうした設定は、従来の性別に基づく固定観念を覆すものであり、現代のジェンダー論や多様性の受容と深く関係しています。

作品内では、主人公やその周囲のキャラクターが自分らしさを追求し、成長していく姿が描かれており、その過程で友情や恋愛、家族との関係なども丁寧に表現されています。

キャラクターの魅力

- まこと先輩

自分の好きなものに正直になりながらも、性別という枠に縛られない自由な生き方を体現している。 - 咲ちゃん

まこと先輩に対する純粋な想いと、成長の中で見せる内面の葛藤が魅力的で、読者の共感を呼んでいる。 - その他の登場人物

幼馴染や家族、後輩など、さまざまな立場のキャラクターが登場し、それぞれが個性豊かに描かれることで、物語に奥行きを与えている。

これらのキャラクターが、単なる「フェティシズム」としてではなく、実際の人間らしい悩みや成長を通して描かれている点が、多くの読者から高く評価されています。

レビュー評価の全体像と数値データによる分析

全体評価の数値データ

シーモアに投稿されたレビューを集計した結果、全体で106件のレビューが寄せられ、平均評価は4.3となっています。(2025年3月17日時点)

| 評価 | 件数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| ☆5 | 55件 | 51.9% |

| ☆4 | 31件 | 29.2% |

| ☆3 | 18件 | 17.0% |

| ☆2 | 2件 | 1.9% |

| ☆1 | 0件 | 0.0% |

この表からわかるように、☆5と☆4の高評価が全体の約81%を占めており、作品に対して非常にポジティブな評価が多数を占めています。

批判的な意見はごく少数であり、「気持ち悪い」という評価をする読者は極めて少数派と考えられます。

レビュー評価の要点

- キャラクターの魅力や成長ストーリーに共感

- 作画のかわいらしさ、ストーリーの深みが評価される

- 多様性やジェンダーの自由な表現が現代の価値観にマッチ

- 従来の性別表現の固定概念と異なるため、一部の読者に違和感を与える

- 読み進める中で、物語の展開やキャラクターの内面描写が理解しづらいと感じるケースもある

読者が感じた魅力と具体的なレビュー事例

レビューを詳細に見ていくと、以下のような意見が多く見受けられます。

- 自分らしさの尊重

あるレビューでは、「千歳の『自分らしさ』を尊重している」という記述があり、性別にとらわれず自分を大切にする姿勢が評価されています。 - 友情と成長

別のレビューでは、「お互いに理解を深めて、成長していく姿がとてもいい」という意見があり、登場人物たちが抱える葛藤や、友情を通じた成長が高く評価されています。 - リアルな心理描写

キャラクターの内面が繊細に描かれており、特に家族との関係や、社会からの偏見に対するリアクションが共感を呼んでいます。

- 従来の価値観とのズレ

「気持ち悪い」と感じる意見は、従来の性別に基づく固定観念が強く影響している場合が多いです。 - 物語の展開に対する違和感

一部の読者は、展開の予想外さや、キャラクター間の関係性が曖昧に感じられる点を批判していますが、全体としては支持を集める評価が圧倒的です。

レビュー評価が示す人気の秘密

全体として、レビュー評価の高さは本作の魅力が多くの読者に支持されている証拠です。

以下に、評価の高い理由をさらにまとめてみます。

- 高い共感性

- キャラクターたちが抱える葛藤や成長の過程に、多くの読者が自分自身を重ね合わせやすい。

- 革新的なジェンダー表現

- 従来の固定観念に挑戦する設定は、現代の多様性を求める風潮にマッチしている。

- 繊細な心理描写

- 家族、友情、恋愛など、リアルな人間関係が丁寧に描かれているため、読者は物語に深く引き込まれる。

- 優れた作画と独自の世界観

- かわいらしい絵柄と、作品独自の世界観が、ライトな読書体験とシリアスなテーマの両面を提供している。

また、レビュー全体からは「先輩はおとこのこ」が単なるフェティシズムの表現に留まらず、読者が自分自身のあり方や、性別に対する固定概念を見つめ直すきっかけとなる作品であることがうかがえます。

まとめ|レビュー分析から見る『先輩はおとこのこ』の本当の評価

以上の分析から、以下のことが明らかになりました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 総レビュー評価 | 平均4.3(106件中、☆5が55件、☆4が31件と非常に高い評価が大多数) |

| 高評価の理由 | 自分らしさの尊重、友情や成長、リアルな心理描写、革新的なジェンダー表現 |

| 批判の少数派 | 従来の性別観念とのズレ、物語の展開に対する一部の違和感 |

| 人気の秘密 | 読者が共感できるキャラクター描写と、現代の価値観に合った新しいジェンダー表現が魅力として評価されている |

この表からも分かるように、「先輩はおとこのこ」は、従来のジェンダー観に疑問を持つ少数派の意見に比べ、圧倒的な支持を受けていることが見て取れます。

特に、現代においては自分自身のあり方を問い直す読者が増え、作品が示す多様性や成長の物語に強い共感を寄せています。

価値観の変化とともに、こうした新しい表現に対する違和感も徐々に薄れていくでしょう。まだ作品を読んでいない方は、ぜひ自分の目で確かめてみてください。

DMMブックスでは『先輩はおとこのこ』を配信中です。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください!

★「DMMブックス」なら「先輩はおとこのこ」がお得に読める

3分で読める!「先輩はおとこのこ」が「気持ち悪い」と言われる理由の総括

この記事をまとめます。

- 「先輩はおとこのこ」は高評価が多数を占め、平均評価は4.3

- シーモアのレビュー106件のうち、☆5と☆4の評価が81%を占める

- 「気持ち悪い」と感じる意見はごく少数派

- 作品のテーマはジェンダーの多様性や自己表現の尊重

- 主人公のまことは可愛いものが好きな男子高校生

- まことを好きになる咲との関係性が物語の軸となる

- 家族、友情、恋愛を繊細に描いたストーリーが評価されている

- 「男の娘」キャラクターの歴史は2000年代以降に本格化

- 「不気味の谷現象」により違和感を持つ読者がいる

- 社会的に新しい価値観が受け入れられる過程で批判が生まれる

- フェティシズム的な描写とジェンダー表現が混同されがち

- BLやLGBTQ+と関連づけられるが、必ずしも一致しない

- 一部の読者はストーリー展開に違和感を覚える

- 価値観の変化とともに「気持ち悪い」という評価は減少する可能性がある

- 原作を読むことでより深くキャラクターの魅力を理解できる

▼あわせて読みたい!おすすめ記事▼